Exercice Cyclone 2025

10/10/2025Le 2 octobre, le Haut-commissariat (HC) a organisé un exercice cyclone auquel Météo-France a activement participé en tant qu'acteur clé de cette initiative de grande ampleur.

CYC2025

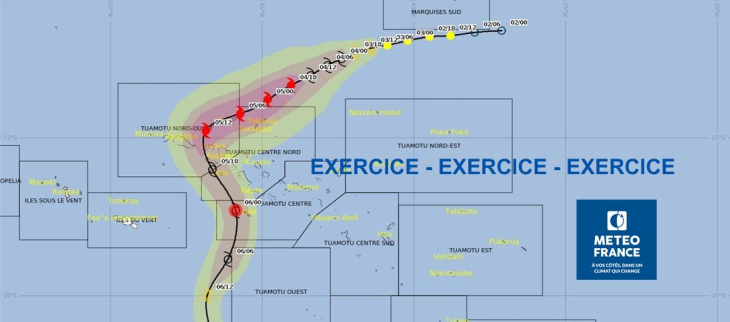

À 08 heures locales, ce jeudi 2 octobre, la dépression est localisée au sud-ouest de Fatu Hiva. La pression au centre est estimée à 980 hPa, avec des vents moyens atteignant 55 km/h.

Le système, désigné CYC25, se déplace lentement vers l'Ouest-Sud-Ouest, en direction du quart Nord-Ouest des Tuamotu, et continue de s'intensifier. Les conditions météorologiques sur la zone des Marquises et du Nord des Tuamotu sont particulièrement propices à un renforcement rapide de ce phénomène.

D'ici l'après-midi du vendredi 3 octobre, il devrait atteindre le stade de dépression tropicale forte (vent moyen ≥ 89 km/h ; rafales ≥ 125 km/h) et continuer son intensification dans les jours suivants. Le phénomène devrait évoluer pour atteindre le stade de cyclone tropical (vent moyen ≥ 118 km/h ; rafales ≥ 165 km/h) avant d'atteindre le quart Nord-Ouest des Tuamotu, tôt le samedi 4 octobre. CYC25 pourrait atteindre son pic d’intensité (vent moyen d’environ 150 km/h, rafales proches de 200 km/h) en fin de journée du samedi 4 octobre, à proximité des îles Manihi et Ahe.

Cet événement est en réalité un exercice grandeur nature, organisé par le Haut-Commissariat (HC) pour préparer la saison cyclonique. Il a pour but de tester la réponse de la sécurité civile en cas de passage d’un cyclone sur la Polynésie française. Cet exercice permet aux services de l'État, du Pays, des communes, ainsi qu'aux opérateurs de services vitaux, de se coordonner et de s'assurer que chacun connaît précisément son rôle en situation de crise, garantissant ainsi la protection des populations en cas de catastrophe naturelle.

L’exercice Cyclone 2025 fait partie de la planification de l'Organisation de la Réponse de Sécurité Civile (ORSEC). Ce plan définit les mesures opérationnelles et l’organisation de la gestion de crise, adaptées à la nature et à l’évolution des événements. Le Haut-Commissariat peut, en fonction de la situation, activer tout ou une partie du dispositif ORSEC, en fonction des circonstances.

Comme chaque année, Météo-France a joué un rôle clé dans cet exercice. Quatre agents de la Direction de Météo-France en Polynésie française (DIRPF) ont collaboré étroitement pour garantir la continuité de l'information sur l’évolution du phénomène cyclonique, tout en fournissant un soutien décisionnel optimal aux services responsables de la gestion de la crise.

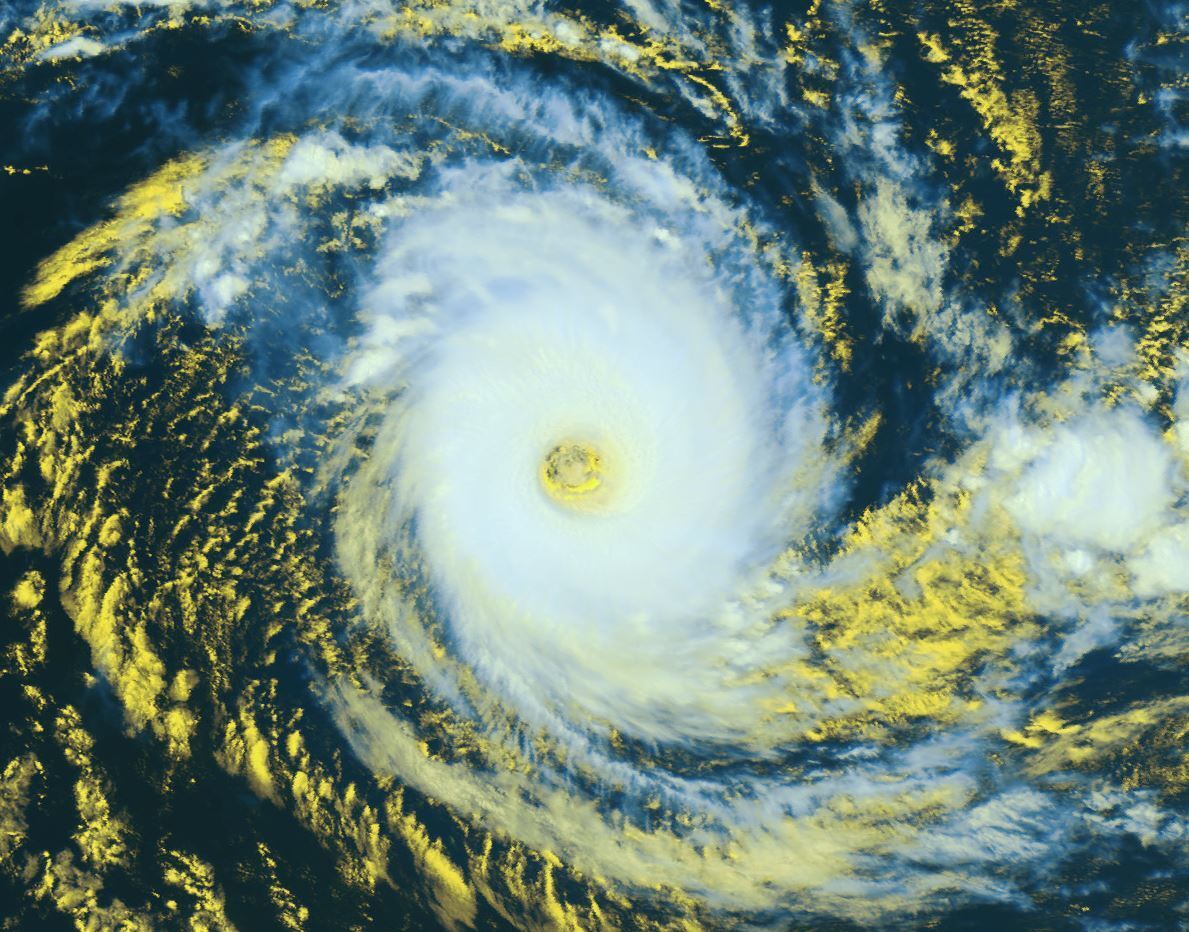

Définition et caractéristiques d'un cyclone

Le terme « CYCLONE » désigne les perturbations atmosphériques tourbillonnaires tropicales qui affectent le Pacifique Sud durant l’été austral, à partir d’une certaine intensité. La direction inter-régionale de Météo-France utilise la terminologie précisée dans le cadre de l’Organisation Météorologique Mondiale, pour le Pacifique Sud, basée sur l’intensité des vents moyens, les plus forts existant au voisinage du centre de la perturbation.

On qualifie un phénomène météorologique de « cyclone tropical » lorsque les vents moyens maximaux dépassent les 118 km/h. À partir de l’intensité « dépression tropicale modérée », un nom est attribué à la perturbation cyclonique, selon une liste préétablie par le Comité des cyclones tropicaux du Pacifique Sud. Cela permet d’avoir une identification internationale sans ambiguïté.

Les risques associées :

Les risques liés directement au vent :

Selon le relief, il est important de noter que les perturbations classées ci-dessus peuvent voir localement leurs caractéristiques fortement modifiées, lors de leur passage sur les îles hautes, et dans certains cas, leurs effets dévastateurs considérablement amplifiés. La violence des vents peut provoquer des chutes d’arbres, des ruptures des câbles électriques et des lignes téléphoniques ainsi que des dégâts aux habitations et infrastructures, voire la destruction complète d’habitations. Par ailleurs, les vents cycloniques peuvent transformer les divers objets en projectiles meurtriers. Le passage de l’œil d’un cyclone (centre de l’ensemble tourbillonnaire) est particulièrement dangereux, car il s’accompagne d’une accalmie temporaire, de durée variable, suivie d’une reprise brutale des vents les plus forts.

Les risques liés à la pluie :

Les vents s’accompagnent souvent de pluies diluviennes qui entraînent des écoulements torrentiels pouvant charrier des roches et inonder chemins et routes. Ces pluies provoquent une intense érosion des sols, des éboulements, voire d’importants glissements de terrain.

Les risques côtiers :

À l’approche du cyclone tropical, le niveau de la mer s’élève en raison du phénomène de marée de tempête. Les vagues s’amplifient et envahissent les zones littorales non protégées et provoquent des submersions marines côtières ainsi que l’ensachage des lagons (remplissage du lagon par déferlement des vagues par-dessus la barrière de corail).

Il faut noter que dans certaines configurations d’intensité et de déplacement des cyclones (trajectoire régulière), les houles générées par les vents cycloniques peuvent atteindre une dizaine de mètres. Elles se déplacent plus rapidement que le cyclone, et peuvent donc être ressenties avec une intensité élevée quelques centaines de kilomètres et quelques dizaines d’heures à l’avant du système.

L'alerte cyclonique

La surveillance, le suivi et les prévisions des perturbations cycloniques sont effectués en permanence par Météo-France. Malgré les progrès significatifs réalisés, ces prévisions restent assorties d’une incertitude inhérente à la complexité des phénomènes en cause. Compte tenu de la violence extrême des cyclones et de ses conséquences, la part d’incertitude des prévisions, plus importante lorsque l’échéance est lointaine, doit absolument être prise en compte dans le système d’alerte et lors du déclenchement des différentes phases. Il est essentiel qu’un préavis suffisant puisse être laissé aux populations, aux autorités et aux acteurs économiques pour prendre les précautions et les dispositions indispensables avant l’arrivée éventuelle du phénomène.

On considère qu’il y a menace cyclonique dans une zone à partir du moment où il y a un risque notable et que les vents moyens dépassent les 100 km/h. Les niveaux d’alerte sont déclenchés sans préavis particulier.

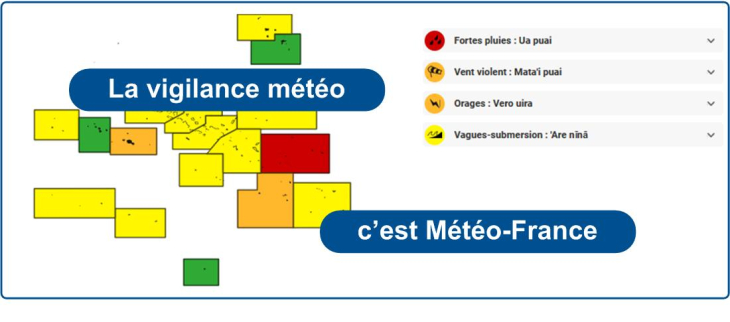

Les différents niveaux d'alerte :

La situation de veille : Elle constitue la situation normale pendant la saison cyclonique (en pratique de novembre à mars) en l’absence de menace pour la Polynésie française dans les prochaines 72 heures.

La mise en garde cyclonique : elle constitue pour chacun une mise en garde contre le péril cyclonique. Une perturbation cyclonique présente une menace potentielle pour une partie de la Polynésie française dans les prochaines 72 heures.

La pré-alerte cyclonique : cette pré-alerte indique que la menace cyclonique se précise. Il y a un danger dans un délai inférieur à 48 h. « La pré-alerte » pourra être éventuellement maintenue après le passage du phénomène, si un retour de celui-ci peut être envisagé dans les 48 prochaines heures.

La phase d’alerte cyclonique : elle indique que le danger cyclonique se confirme et devient imminent. La perturbation cyclonique affectera une partie de la Polynésie française dans les 12 à 18 heures qui viennent avec un risque de conditions cycloniques (vents moyens supérieurs à 100 km/h). Afin de permettre à l’ensemble de la population de rejoindre son domicile ou de gagner un abri, l’interdiction de circuler sera annoncée 6 heures avant que la mesure n’entre en vigueur.

La phase de sauvegarde : la phase de sauvegarde est décidée, si besoin, après le passage de la perturbation cyclonique et la levée de l’alerte cyclonique, si les dangers indirects subsistent sur la zone (réseau routier totalement ou partiellement impraticable, arbres arrachés, fils électriques à terre, inondations, éboulements, …). Elle permet de gérer l’intervention des secours et des services d’intervention et une interdiction de circuler totale ou partielle pour la population. Le but de cette phase est d’évaluer les dégâts, de permettre de réactiver le maximum de réseaux au profit de la population ou de projeter des secours au profit d’une île ayant subi de gros dommages. L’interdiction de circuler à la population peut toujours être active

Fin d'alerte cyclone, retour à la situation de veille : la fin d'alerte indique que tous les dangers directement liés au cyclone sont écartés. Les équipes de secours ont rétabli un certain nombre de structures ou de réseaux permettant à la population de reprendre des activités en mode dégradés. Les secours sont en cours afin de revenir à la normale ; la phase de reconstruction est alors mise en œuvre par le gouvernement de la Polynésie française.

Le découpage géographique

L’étendue de la Polynésie française implique que les conditions cycloniques ne concernent pas l’ensemble du territoire en même temps. Les phases d’alertes doivent pouvoir se gérer par zone.

Alerte cyclonique, les gestes qui sauvent

Il est essentiel que chaque famille polynésienne se prépare aussi à la saison cyclonique en s’informant sur les mesures de sécurité à suivre. Ces mesures sont rappelées dans la brochure Alerte cyclonique / Fa’aarara’a vero rahi, téléchargeable sur le site internet du haut-commissariat :

Pour en savoir plus sur la préparation à la saison cyclonique

Chaque année, de novembre à avril, la Polynésie française est soumise au risque cyclonique. Vous trouverez sur le site internet du Haut-commissariat des informations et des conseils pour vous préparer ainsi que des consignes de sécurité à respecter pour vous protéger.